3.4章 伝説のゲーム

ここはタール村にある、唯一の図書館。建物には良い光が入り、周りは自然に囲まれている。

その図書館には、優しそうな館長と、肝っ玉母ちゃんのような司書のゴシカがいつもいる。近くの学校からは物静かなスイスイという女の子がよく来ていた。

今日はそんな図書館にある、一冊の本を読んでみよう。

熱中しすぎるゲーム

あるところに、伝説のゲームと呼ばれるものがあった。

そのゲームは本当におもしろく、現実世界を離れ、あたかもそのゲームの中が現実だと錯覚してしまうほどだった。

そのゲームは本当にリアルで、ゲームだから絶対に死んだりすることはないのに、ゲームをクリアできなかったら死んでしまうと、本当に思ってしまうほどだった。

だからそのゲームをクリアするために、プレイヤーは死に物狂いでクリアを目指すのであった。

クリアをするためだったら、現実世界であれば少し躊躇してしまうことも平気でやってのけてしまった。それは現実世界で、生きるためだったら何をやってもいいと思うことと似ていた。本当はゲームをクリアしなくても、なんの問題もないのに。

そのゲームの名は「仕事」と言った。

なぜ仕事をするのか

スイスイは図書館に置いてあった、「伝説のゲーム」というタイトルの本を読み終わって、よくわからないなと思った。

そこに、司書のゴシカが来て、隣に座った。

「どうしたの、スイスイちゃん。怪訝な顔をして」

そう尋ねられたスイスイは、ゴシカに返答した。

「ゴシカさん、この「伝説のゲーム」っていう本を読んだんだけど、よくわからなかったの」

「伝説のゲーム?そんな本、うちにあったかしら」

「そう。この本はね、現実じゃないのに、あたかも現実のように錯覚して熱中してしまうゲームがあるの。そしてそのゲームの名前が仕事というの」

「仕事?」

不思議そうな顔をして、ゴシカは言った。

スイスイは話を続けた。

「私、まだ子どもだからよくわからないんだけど、仕事ってどんな感じなのかしら」

「仕事・・・そうねえ。基本的には、お金を稼ぐためにやっている、そういう認識の人が多いんじゃないかしら」

「ゴシカさんもそうなの?」

質問されたゴシカは答えた。

「私の場合はちょっと違うかな。お金を稼ぐのももちろんそうなんだけど、私は本が好きだから、それでここで働いているって感じかな」

「そうなんだ」

「仕事って難しいわよね。確かにその本に書いてあるように、一種のゲームと言っても、差し支えない印象もあるわ。でもその一方、生きるか死ぬかと直結している感じもある。あんまりサバイバルみたいな考え方になると、ちょっとピリピリしちゃう気もするわね」

そこに、奥の部屋から館長が出てきた。

「おや、どうしたのですか、お二人とも。おや、スイスイさんが持っている本は、「伝説のゲーム」ですね」

コクリとスイスイはうなづいた。そんなスイスイを見てか、館長はポツリと言った。

「私もここで働く前は、家族をかえりみず、。ただひたすらに仕事をしていました。この仕事に失敗すると、食いっぱぐれる。家族を養えなくなる。そんな思いに駆られていたんです」

少し遠い目をして、館長は続けた。

「でもその仕事を辞めてわかったんですよね。他に仕事はたくさんあるし、別にその仕事を辞めたからって大したことはない。でもその仕事をしている時は、そこから失敗することを極端に恐れてしまうのですよね」

館長はメガネを外し、手で顔をゴシゴシと揉んだ。そしてこうも言った。

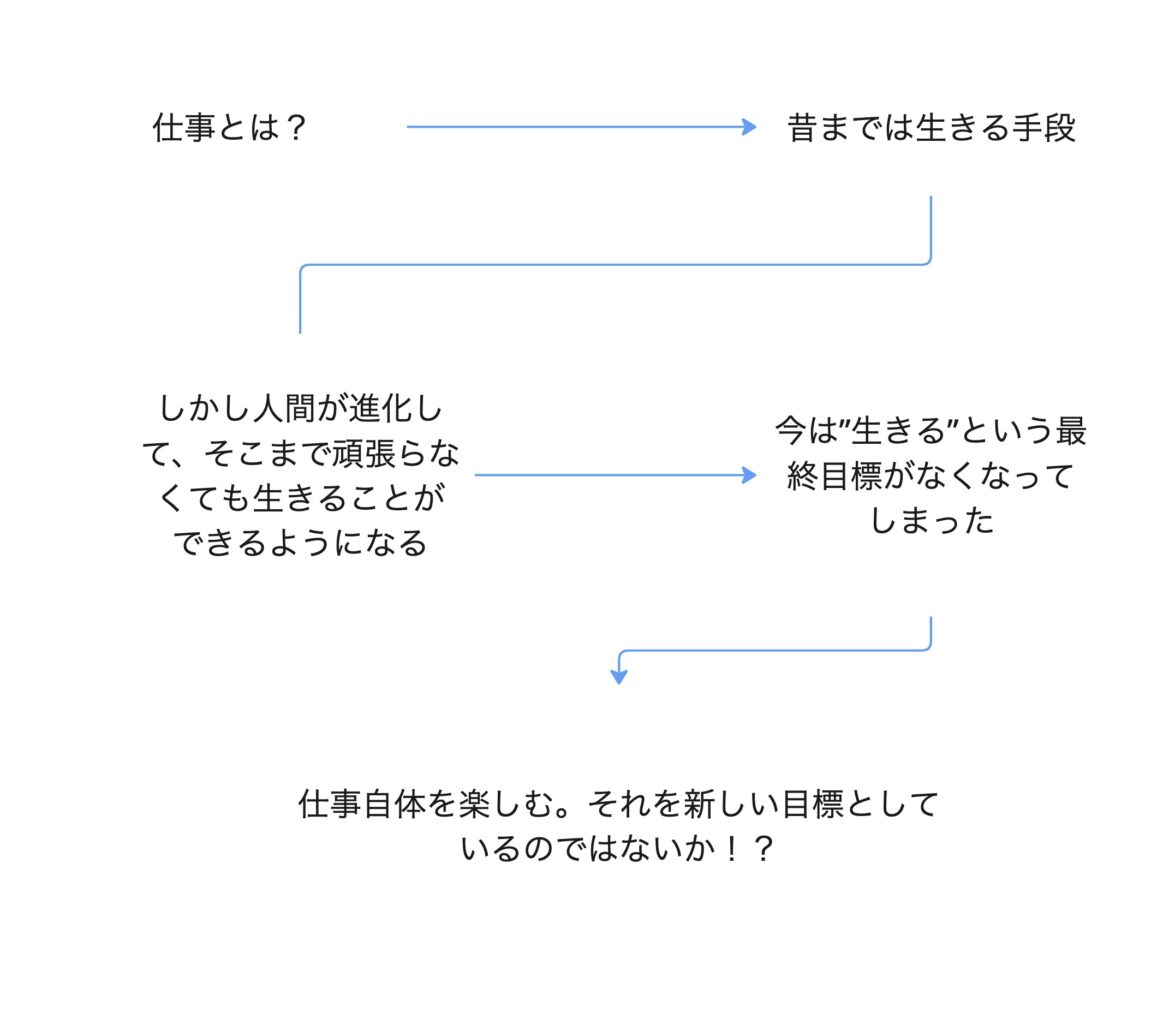

「仕事って、最初はもちろん生きるためという性質を強く持っていたんだと思うんです。でも次第に人間も進化していって、そこまで頑張らなくても食うに困らなくなってきた。

食べる、そして生きるという、生物として最終目標であったところをクリアしてしまったんです。生きることをなすために、役割を作って効率的に生きようとした。その役割を果たすことを仕事と言ってきた。でも今はそのゲームをクリアしてしまっている。では次、何を人間は目標とすればいいか」

「それが仕事だって、館長は言うの?」

ゴシカは館長に尋ねた。

「はい。人間は仕事というゲームを通じて、サバイバルの気持ちを思い起こそうとしているのではないでしょうか」

人間の性能本能と仕事

「サバイバルの気持ち?」

さらによくわからなくなった顔で、スイスイは館長に尋ねた。

「そうです。別に特段頑張らなくて生きれるようになってしまった人間は、昔のようにヒリヒリするような生活、つまり生きるか死ぬか、みたいな生活を送らなくてもよくなった。サバイバルチックな生き方をしなくてもよくなったんですね。

でもそれでつまらなすぎるから、今までの仕事をもう少しデフォルメして、おもしろおかしいことをするようになった。そしてそこで、ヒリヒリするようなサバイバル、生きるか死ぬかのような感覚を感じ、今ここに生きていることを感じるようにしている」

「つまり、生きるという最終目標をクリアしてしまった人間は、新しい目標を仕事に見出そうとしている。そしてそれを生きるか死ぬかのサバイバルのような感覚で挑んているってこと?」

ゴシカの指摘は鋭かったようで、館長は大きくうなづいた。

「そうですね。しかし私のように仕事というゲームをしているのに、それに熱中してしまい他の大事なこと、たとえば家族とかですね。そういった要素をないがしろにしてしまわないよう、気をつけないといけませんがね」

仕事をゲームと捉えるなんて、不謹慎だという考え

「でも館長。一方、仕事をゲームとして捉えるなんて、ちょっと不謹慎だって言う人も多いんじゃないかしら」

「と言いますと?」

「だって、仕事をしないとやっぱりお金をもらえないのは事実なんだし、それをゲームとして捉えるなんて、もし仕事をゲームみたいに適当にやって、お金がもらえなかったら、それはそれで大変なんじゃないかしら」

ゴシカの指摘はもっともだ、とスイスイは思った。スイスイの両親もかなり真剣に自分たちの仕事に専念しており、ゲームのように遊びながら携わっているようには到底思えなかった。

「そこが非常に重要なポイントです。仕事とは生きるために必要なこと。それを真剣にやらないなんて不謹慎だ、そういった考え方をすることが、非常に危険なのです」

「どういうこと?さっぱりわからないわ。仕事を真剣にやるのは当然のことじゃない」

「ゴシカさん、私は仕事を真剣にやってはいけないとは言っていません。そういった考え方にとらわれてしまうことが危険だと言っているのです。

確かに仕事をすればお金が入ってきて、それで食べ物や服を買えて生きながらえることができるでしょう。そういった意味で、仕事をすれば生きながらえることができると言うのは真実でしょう。

しかし仕事の本質とは、誰かの役に立つことです。お金を貰いたい、自分が生きるためにやると言うのは本筋から外れてしまっていると思います」

少しの間、三人の中で沈黙が流れた。

おもむろに館長は紙を取り出し、何か書き始めた。

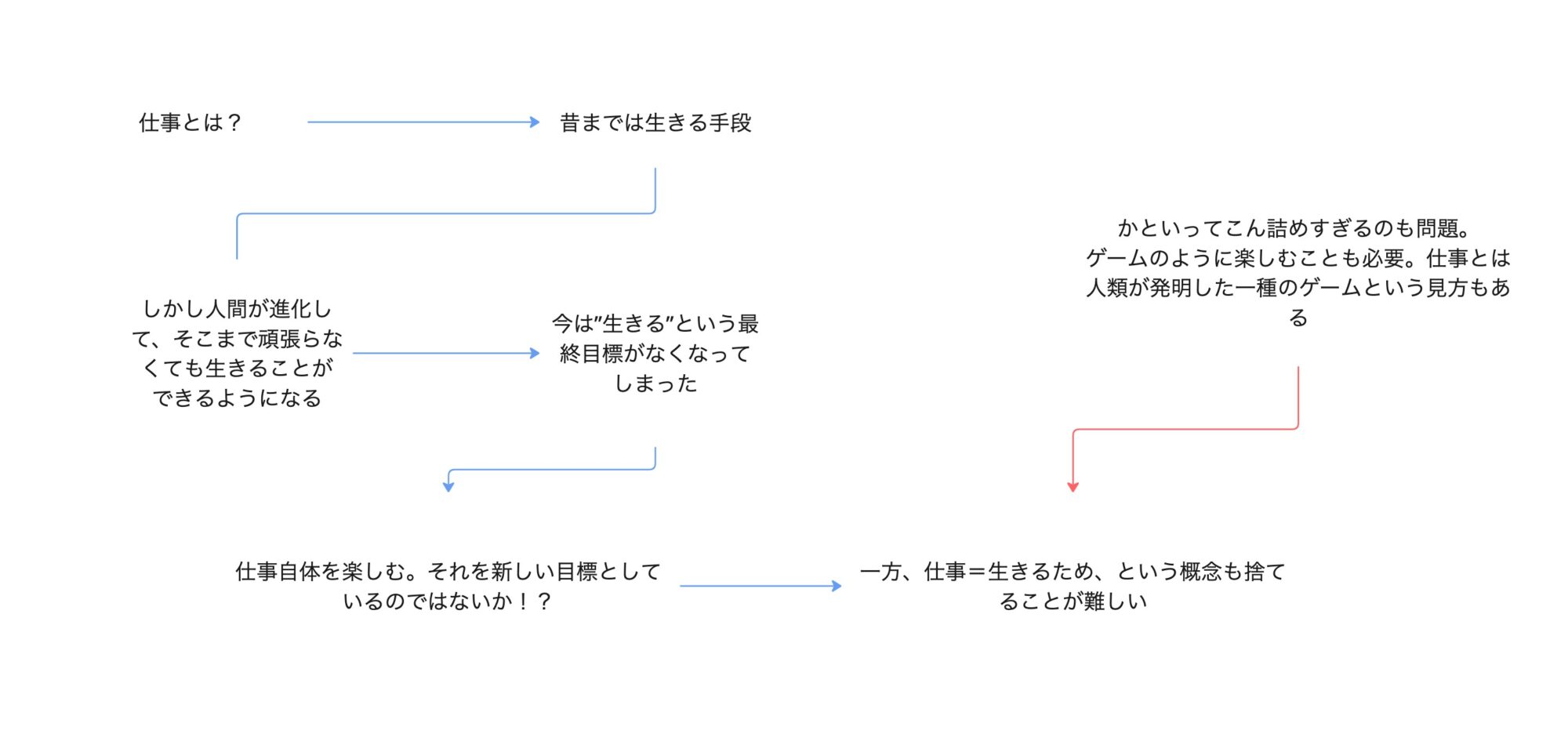

「つまり、仕事に対する見方、定義づけのようなものが変わってきているのだと思います」

館長が言った後、ゴシカが続けた。

「でも難しいのがその塩梅ね。確かに仕事の意味づけみたいなものは変わってきている感じはするわ。でもやっぱり昔ながらの”生きるため”というのはなかなか外すことのできない考え方だと思うの」

スイスイも言った。

「でも今までの話だと、やらなきゃ、やらなきゃと思っていると、ちょっと疲れちゃうから、仕事もゲームみたいに遊びの気持ちも入れた方がいいってことだったんだよね」

そうですね、と館長は言って、先ほどの紙に書き足した。

「こんなところですかね」

そう言って館長はペンを置いた。

「結局何が大事なことなんだろうね」

ポツリとスイスイはつぶやいた。

確かに、仕事をゲームと思ってやることも、一つの手段としてあり、また生きるために必要なものという観点も当然あるだろう。しかし館長にとってはある言葉が頭の中にずっとうごめいていた。

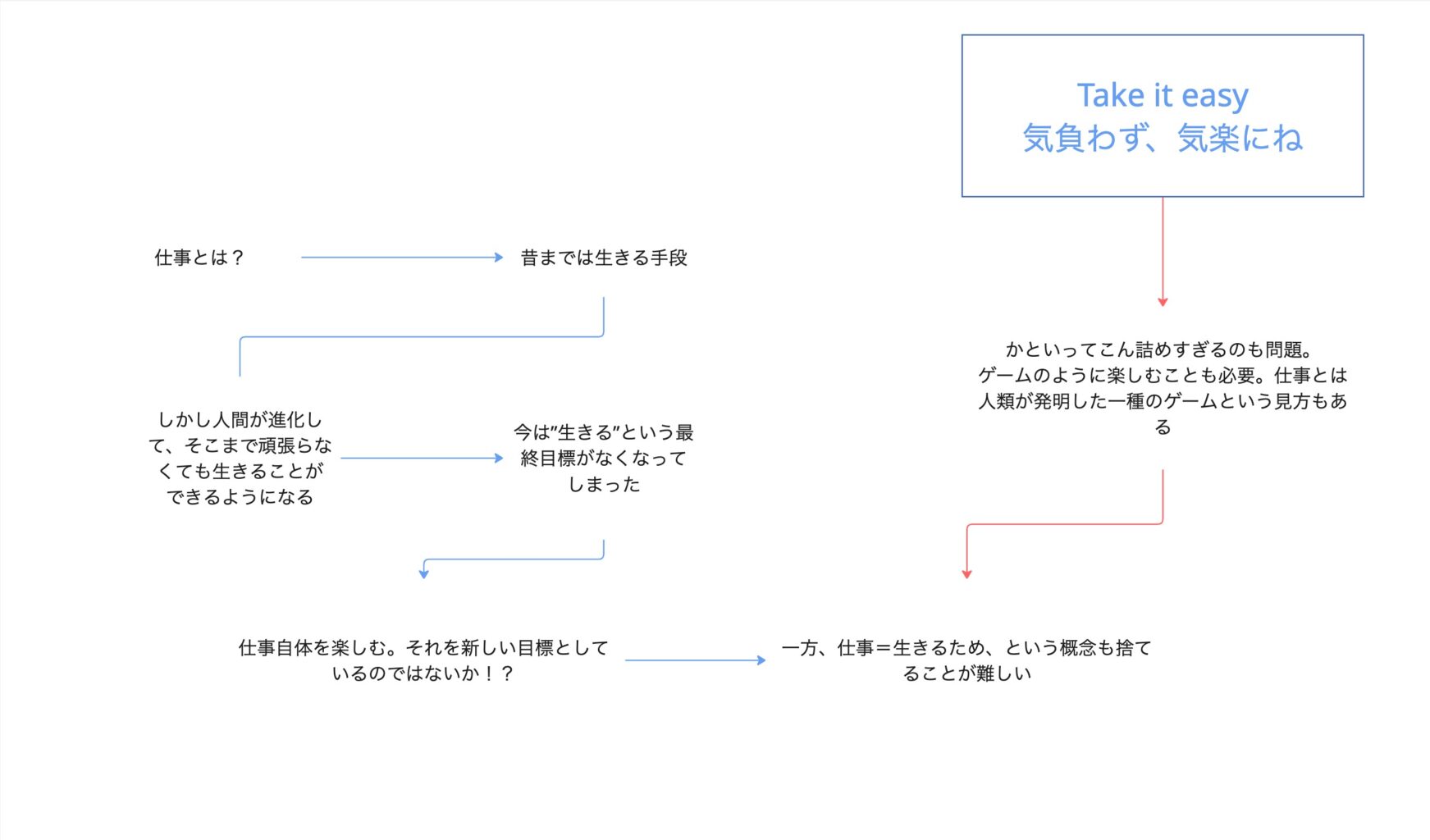

「結局のところ、”Take it easy”ってことなんだと思います」

「Take it easy?」

いぶかしがるゴシカに対し、館長は言った。

「はい、つまり”あんまり考えすぎず、気楽にやろうよ”、ということなんだと思います。

生きるため〜〜とか、楽しもう〜〜とか考えてしまうと、なかなかそうはならないものです。だから少し肩の力を抜いて、あんまり気負わないことが大切だと思うんです。そういった意味だとその本みたいに、これはゲームだと認識することも大切だと思いますね」

館長はそう言って、そのフレーズを紙に書き足した。

館長は過去の自分を思い出していた。自分は仕事を最優先にし、家族をないがしろにしてしまっていたかもしれない。それも、仕事をしなければ食いっぱぐれるという、人間の生存本能のようなものが働いてしまっていたからだ。

でもそれは少し違っていたのだと思う。Take it easy。大丈夫、なんとかなるさ、気楽にね。

そんな言葉を過去の自分に投げかけたい、そう館長は思った。

そしてスイスイから「伝説のゲーム」の本を受け取り、今週のおすすめコーナーにそっと置いたのであった。

コメントを残す