3.9章 幸せのありか

ここはタール村にある、唯一の図書館。建物には良い光が入り、周りは自然に囲まれている。

その図書館には、優しそうな館長と、肝っ玉母ちゃんのような司書のゴシカがいつもいる。近くの学校からは物静かなスイスイという女の子がよく来ていた。

今日はそんな図書館にある、一冊の本を読んでみよう。

絵本「幸せのありか」

その男は生まれた時から奴隷であった。

来る日も来る日も重労働をし、貧しい食糧だけで飢えを凌がないといけなかった。

しかし時代が変わり、奴隷制度は廃止されることとなり、男は自由の身となった。

解放される際、一定の金が支払われた。そして一年間は自由にして良いという自由権を与えられた。

男は奴隷から解放され自由になった瞬間、狂ったように遊びに呆けた。

まず食べたいものを好きなだけ食べてみた。おいしい。なんておいしいんだ。男は涙を流しながら食べ物を漁った。

その次に旅に出てみた。生まれてこの方、生まれた場所からほとんど移動していなかったので、いろんな場所に旅に出たかった。色々な場所を見て大いに見識が広まった。

また、異性と話したことがなかったので、町に出かけて色々な女性に話しかけた。中には気の合う女性もいて、付き合うこととなったこともあった。男は気の合う女性と出会えて幸せだった。

しかしやりたいことをやっても、その欲は尽きることを知らなかった。もっとおいしいものを食べたいと思うし、もっと色々な場所に出かけてみたい。もっと大勢の女性と話してみたい。そうこうしているうちに、一年間はあっという間に過ぎてしまった。

そこからは前のような奴隷ではなかったが、良識的な範囲で働く仕事が与えられ、その仕事をするようになった。

ちょうど同じ職場で、奴隷時代に一緒に働かされていたスミノフという男と再会した。

そしてこの自由な一年間、どのように過ごしたか聞いてみた。スミノフは言った。

「俺はある女性と出会って、結婚したんだ。先月ちょうど子どもが生まれたんだ。かわいいよ。俺は彼らと一緒に生活するために生まれてきたんだ」

そう言って、スミノフは満足げな笑みを浮かべた。

またもう一人その職場には奴隷時代に一緒に働かされていた男が配属となった。名前はキエと言った。

キエはこの一年間のことを振り返って言った。

「俺はスミノフみたいにカミさんをもらったわけじゃない。俺は自分が本当は何をしたいのか、それをずっと考えていたんだ。ほら、俺たちって、ずっと奴隷として働いてきたわけじゃないか。つまり自分の意思で選んだ仕事じゃないことをやっていたわけだ。

だから自由になってみて、初めて考えたんだ。俺は一体なにをしている時が幸せなんだろうって。で、たどり着いたのがこれさ」

そう言ってキエは木で掘られた仏像のようなものを取り出した。

「なぜかこれを掘っている時、本当に幸せな気持ちになるんだ。なんだか世界が俺一人だけになって静かな空間になる。何かやらなくちゃいけないことを忘れ、没頭できる。別にこれで食っていけるわけじゃないが、幸せなんだよな」

キエもスミノフと同じように笑った。

男は二人がうらやましかった。自分はただ欲望に任せ、やりたいことを好きなだけやっていた。というより、そういうことで時間を使った人間の方がはるかに多かった。スミノフやキエのようなパターンは稀であった。

自分もスミノフのように家族を持てば幸せになるのだろうか。

それともキエのように好きなことを見つければ幸せになれるのだろうか。

悶々と考えながら、今日も男は職場に向かうのであった。

埋めようとする修正能力

なんとも言えないラストに悶々としながら、スイスイはその本を閉じた。

題名は「幸せのありか」。奴隷から解放された男が、幸せとはなにかを求めて、悩む話であった。

浮かない顔をしているところに、館長とゴシカがやってきた。

「あら〜、また浮かない顔をしているわね、スイスイちゃん。その本、微妙だったの?」

ニヤニヤしながらゴシカが言った。コクリとスイスイはうなづいた。館長は言った。

「幸せのありか、ですか。これまた意味深な本ですね。

そう言った類の話で有名なのは『青い鳥』ですね」

スイスイもその話は知っていた。確か二人の兄弟が青い鳥を探して旅に出る話だ。途中のストーリは忘れてしまったが、幸せの青い鳥は実は家にいたというラストだったと思う。

「あれって、幸せを外に求めるんじゃなくて、実は近くにあるよってことを言いたいお話だよね」

スイスイの言葉に館長はうなづいた。

「そうですね、兄弟は色々と探し回るのですが、結局家に帰ったらその青い鳥はいた。幸せは身近にあるということを隠喩的に表現したかったのでしょう」

その言葉にゴシカは少し反論した。

「いやでもねえ、言いたいことはわかるけど、ちょっと理想論すぎない?って私は思っちゃうわ。

一番身近な存在、例えば家族でも、確かに家族と一緒にいれたら一番の幸せに間違いないけど、色々欲が出てくるのが人間じゃないの?おいしいものを食べたいとか、もっとぐうたらしたいとか。身近なものだけで我慢しろというのは、ちょっと現実に合っていない気がするわ」

ゴシカの話ももっともだと思った。スイスイだって、お父さんやお母さんたちや友達と過ごせることは幸せなことだという自覚はあるが、もっとこうしたい、こうなりたいという願望は常日頃ある。この欲との付き合い方が難しいなとスイスイは感じた。

その様子を気付いていたかわからないが、館長が欲について話し始めた。

「欲という字は、谷が欠けると書きますよね。地面から見れば、谷は欠けている箇所です。私たちは知らず知らずのうちに、欠けているものも見つけ、それを埋めようとする修復機能があるんだと思います」

「つまり、治癒能力みたいなことかしら?」

ゴシカの指摘に館長はうなづいた。

「そうです、人間はさらに自分を生存確率の高い場所にいざなおうとする本能があります。これは無意識の行動です。

だから暇な状態が発生すると、その隙間を何かで埋めようとするのです。欠けた谷を何かで埋めようとするみたいに」

スイスイの頭の中では大きな崖みたいなのがあって、地面に対して亀裂が入っている。

そこに土のようなものを流し込み、まっさらな平地にするようなイメージを、その言葉から想起した。

「隙間があったら埋めたいと思うかあ。確かになんとなくわかる気がするわね。私もなんだか暇ができちゃうとなんかソワソワしてしまうというか。ゆっくりしていればいいのに、ちょっとお掃除なんかしちゃったりして」

ゴシカは毎日の出来事を振り返って言った。館長は言った。

「これは私の持論ですが、もっと隙間を隙間のままにしておくというか、暇の時間を何もしないとかそういったことに我々は慣れなければいけないと思うんです。

ここ最近は暇の時間があれば”スキマ時間”と称し、それを有効的、効率的に使おうなんて言ったりします。しかしそれは必要な暇なんです。それがあるから日々の生活に緩急が出たりします。ずっと頑張ったりすることは不可能なんです」

スイスイは最初の方であった、幸せの青い鳥の話を思い出していた。

兄弟は時間があったので、青い鳥を探しに行くことができた。確か、病気の人を治すために青い鳥が必要というようなストーリだったと思うので、多少の義務感はそこに発生していたと思う。

そしてその時間を使ってあるゆることを試してみた。しかし何を埋めても、何も見つからなかった。

そうして家に帰ってみる。そこには青い鳥がいた。幸せと青い鳥にはどのような関係があるのだろう。

コアな部分はすでに満たされている

ゴシカは言った。

「さっきの青い鳥でいうと、今の”暇”の話はなにか繋がるのかしら。あんまり暇っていうのと結びつかない感じだけど」

ゴシカはスイスイと同じような感想を抱いている様子だった。

館長は言った。

「私が思うに、谷があってそこを埋めたとしても、コアな部分はもう満たされているということなんじゃないでしょうか。コアな部分とは毎日平和で、お腹をすかせることなく生きれていることとか、家族が無事であることとか。だから多少の谷があってそこを埋めたとしてもあんまり意味はなくて、もうコアな部分は満たされているので、大丈夫だよと言いたいのではないでしょうか」

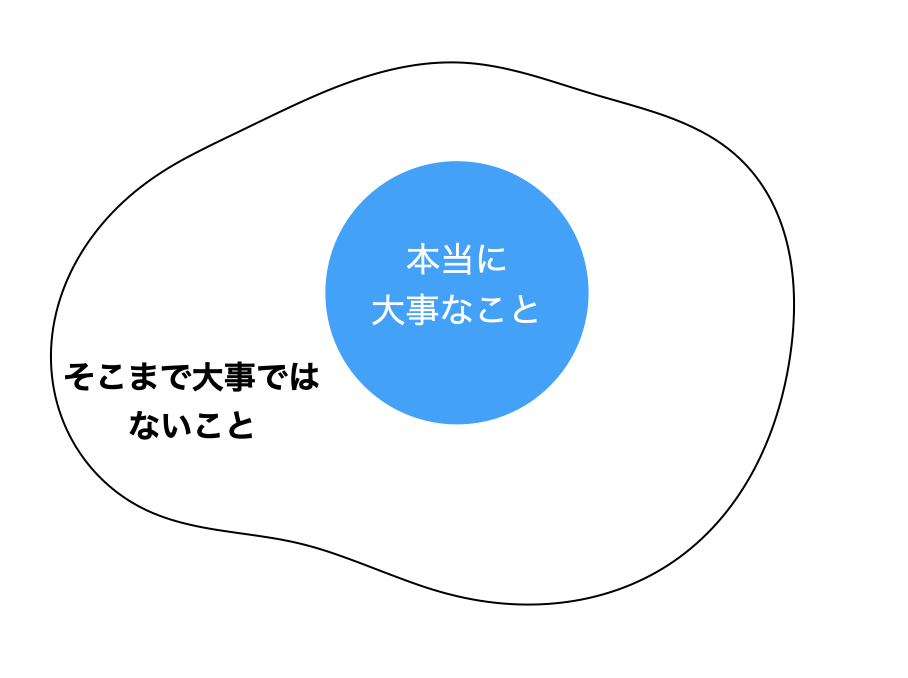

そう言って、館長は丸を書いて、そこに重要なこと。そしてその周りにふわふわとした線を描き、そこと囲まれた箇所は、そこまで大事ではないことと書いた。

しかしあまり納得した顔ではないゴシカは言った。

「確かに館長の言うとおり、大事なことはすでに満たされていて、後のことは本当はどうでもいいことなんじゃないかって言うのは、一理あると思うわ。

でも、、、ちょっとみんなに言ったかどうかわからないけど、私、実は絵本作家になる夢があるの。この年だけど、やっぱりなりたくてね。そう言うのは空腹を満たすとか、家族と幸せになるとかそういったことじゃないから、ここでいう”本当に大事なこと”ではないと思うの。

でも私にとってこの夢はどうでもいいこと時なんじゃなくて、どうしても叶えたい夢なの。それも、そんなに大事ではない、欠けた部分ってことなのかしら」

少し興奮気味に言ったゴシカに対し、館長は静かに言った。

「いいえ、どうでもいいことなんかじゃありません。ゴシカさんの夢は素晴らしいことです。

そしてその夢を話してくれてありがとうございます。本当に素晴らしい夢だと思いますよ。

それはここに属すると思うのです」

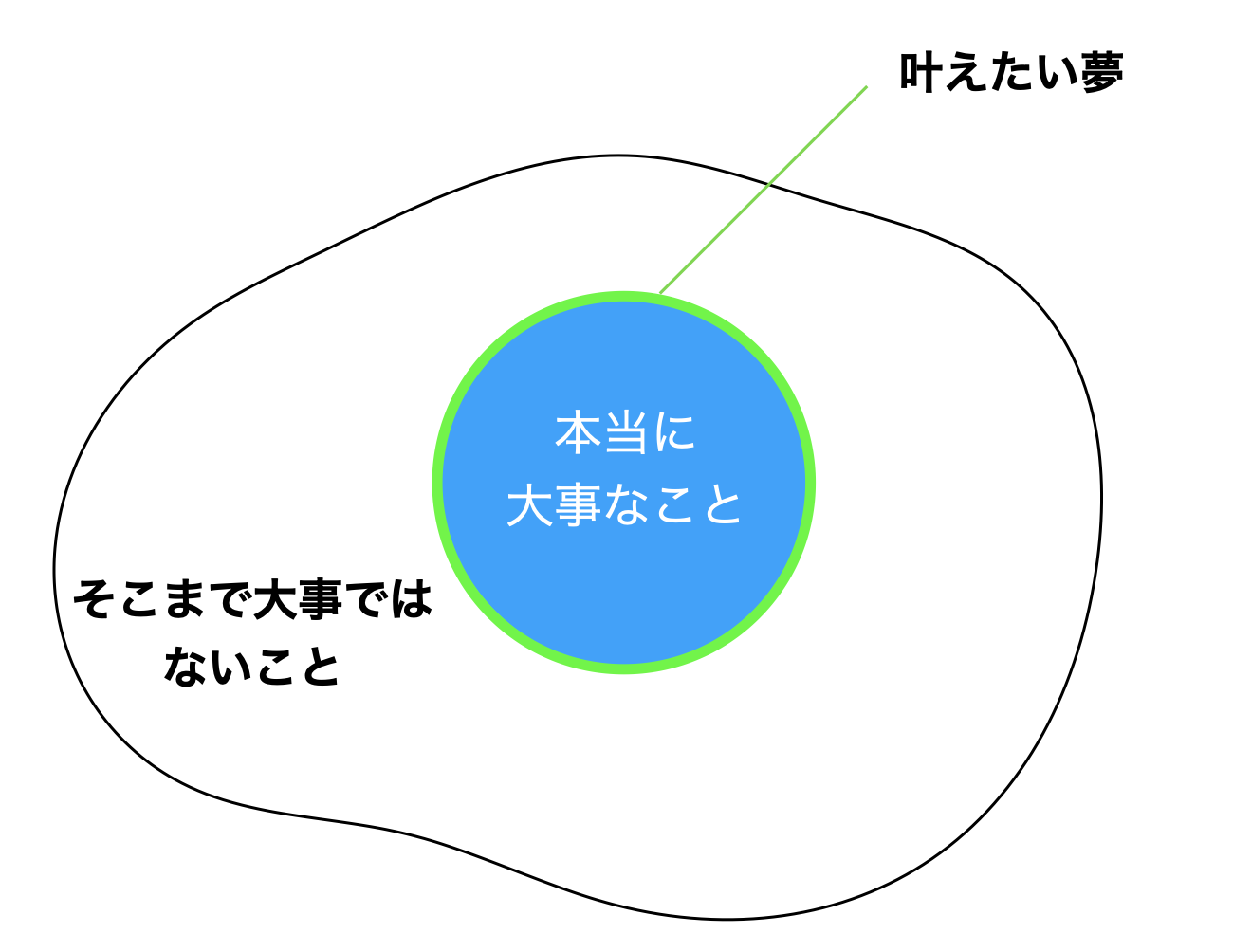

そう言って館長は先ほどの図に、「叶えたい夢」と書いて、本当に大事なことの丸を囲った。

苦しいが、夢があるから動ける

「本当に大事なことは、生きるのに直結すること、食べれていることや健康でいられていること、家族と過ごせていることなどが当てはまるのでしょう。しかし今の社会ではありがたいことにそれが満たされています。ですから私たち人間は他のこと、欠けていると思われることに気を取られ、暇を埋めています。それが先ほどの図で言う、”そこまで大事ではないこと”ですね。

しかしそれだけだと食べても食べても満腹にならないのと一緒。いつまでも満たされません。しかし注意深く観察していると、実は自分が好きなことが見つかります。それをやっているときはひどく幸せになれることが。そしてそれを積み重ね長期間やっていると、何かしら”これをやりたい”というかなり強い欲望が生まれます。これが夢の始まりです。これは確かになくても生きることができますが、夢があると生活に張り合いが出ます。

確かにその張り合いのせいで疲れてしまうこともありますが、これは原動力のようなものなのです。本当に大事なことではありませんが、それを守る卵の殻のように、自分を守ってくれるものなのです」

まだおぼろげではあったが、館長の言いたいことは、二人にもなんとなく伝わった。

「結局、本当にやりたいことがあったら、続けなさいって、ことなのかしらね」

最後にゴシカがまとめて、この話は終わった。

次の日から、この本「幸せのありか」は、今週のおすすめコーナーに置かれることになった。

それを見たスイスイは、自分の本当にやりたいことはなんだろうと反芻した。それを見つけるのが、スイスイにとっての当面の課題となった。

以上

コメントを残す