4.5章 自責と他責の境界線

国王の元お墨付き大臣のダーヨ。今は占い師として活動している。

ダーヨに憧れ、師事する優しい中年男性チョンサ。

チョンサはひょんなことから猫の言葉がわかるようになり、三毛猫のムネマとは友人関係にある。

今日もダーヨの元に占いと言いつつ、人生相談をしにきた人がいるようだ。

自分が悪いのか、他者が悪いのか

今日もダーヨの元に占いに来た人は、深刻な顔をしていた。

すでに先ほど相談は終わり帰っていったのだが、精神的にしんどい様子であった。

今回はチョンサもその面談に立ち会ったのだが、その相談者は、ある事柄について、自分が悪いのか、それとも他人が悪いのか、その境界線のことで悩んでいるということであった。

ある事柄とは、主に仕事のことのようだが、その相談者がやっている仕事の範囲を超えたところで、相手方から文句を言われることがあるらしい。

その相談者は蜂を飼育して、その蜂蜜を売って稼ぎを得ている会社の一社員で、彼の主な仕事はできあがった蜂蜜を売りに行く仕事をしていた。

それで蜂蜜を売るときに、相手から、この間より品質が落ちていると文句を言われたらしい。相談者はすぐに相手に謝って、会社の方にこのことを報告した。

しかし会社からは、今はこの蜂蜜の品質が限界であり、昔よりは確かに質は落ちているかもしれないが、これ以上は上げられないという。

それでも相談者は会社から、その蜂蜜を今までと同じ金額で売ってくるよう指示を受けており、困り果てているということであった。

ここで自分が悪いか、他人が悪いかという話なのだが、客観的に見れば、相談者に落ち度は全くない。どちらかというと、会社とお客さんの双方に挟まれ、かわいそうだとチョンサは思った。

しかしこともあろうに、この相談者は自分を責めてしまうのだという。

自分がもっとお客さんに接していい印象を得ていれば、たとえ品質が悪かろうと売れるのではないかと。もっと自分を改善すれば売れるのではないかと自分を責めてしまうのだという。

客観的に見ればそんなところまで相談者がする必要はないと思ってしまう。しかしこの相談者はお客さんと会社、どうにかWinWinにしようと間に挟まれ、頑張ってしまうとのことであった。

ただ、それもかなり心労が重なるところで、お客からは品質を上げろ、会社からは今までと同じ価格で売ってこいと言われ、ヘトヘトになってしまい、占いという体で、ダーヨに相談しに来たというわけであった。

力を抜いて、続けてみる

ダーヨはまず客観的に見て、相談者に少しも悪いところはないと、釘を刺した。

その上で一つアドバイスをした。

「あなたには一つも悪いところはありません。両者の間をなんとか保とうと頑張っていらっしゃる。その行為は素晴らしいものです。本来は会社のせいにしたいところをなんとか頑張って踏みとどまっている。その行為は素晴らしいです。

しかしこのままだと両者に挟まれ、あなたがつらいでしょう。ここで一つアドバイスがあります」

ダーヨは一呼吸置いてから、話を続けた。

「いわゆる、自分で変えられる部分を内部環境、どう足掻いても変えられない部分を外部環境と呼ぶことにしましょう。

あなたがどう頑張っても、いきなり会社が蜂蜜の品質を上げることは難しいでしょう。これを外部環境と呼びます。

一方、そういう状況であったとしても、あなたはその品質の低下の理由を説明したり、なにか他のプロモーション方法を使って製品を売ったり計画することはできるでしょう。これを内部環境と呼びます」

自分でどうにかできる範囲が内部環境、どうにもできない部分を外部環境と呼ぶらしい。チョンサはあからさまにメモは取れないので、頭の中で復唱した。

「あなたはどうやら内部環境を使って、どうにかその環境を変えようとしていますが、何事も限界があります。自分がどう足掻いても無理そうであったら、あきらめて、もう流れに身を任す。そのくらいの脱力をした方がいいでしょう」

「脱力ですか、、、なるほど」

確かにその相談者は、自分がどうにかしなければいけないと、肩に力が入っている感じだった。脱力というキーワードを聞いて、相談者はふうと息を吐き、脱力を試みている様子であった。

「しかししばらくするとあなたは思うでしょう。脱力して多少リラックスしたところで、問題は解決しない、どうすれば良いのか、と」

その通りで、頑張ってもどうにもならない、じゃあやめたと物事をあきらめられればどんなに楽か。そういうつらいことがあっても、我々は食っていかなければならない。物事を放置したままでは済まされないのである。

「あきらめて身を任せても問題が全然解決しないとき、どうすればいいのか。実はさっきと言っていることが矛盾しているかのようですが、あきらめずに続ける、ということなのです」

チョンサの頭には???と?が三つくらいついた。

結局あきらめない?さっきは潔くあきらめて身を任せようと言っていたが、どういうことなのか。

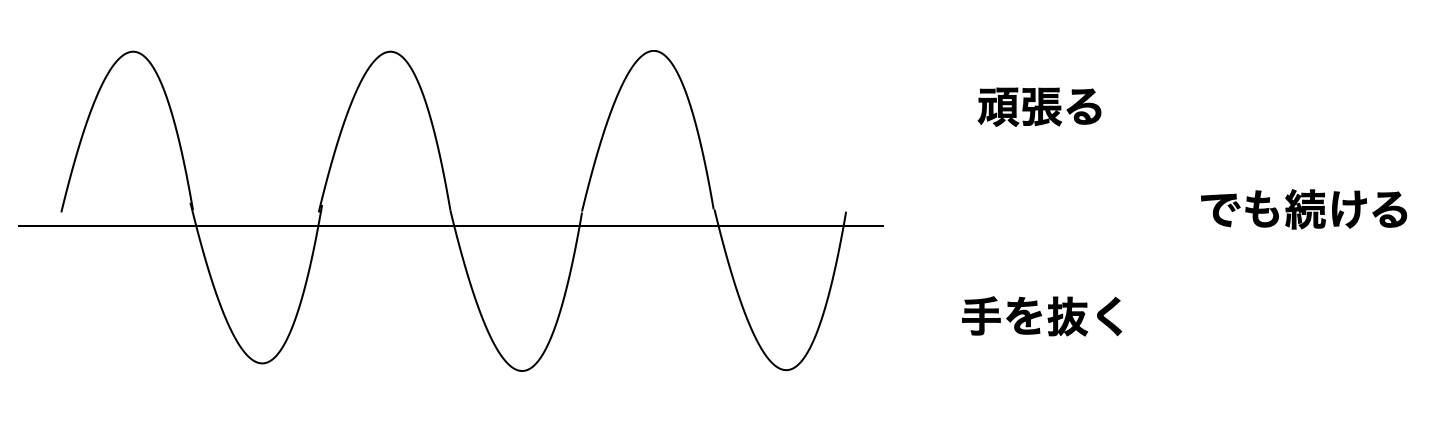

「つまり、どうにもならない環境においては、頑張ってみたり、ときにはあきらめて力を抜いたり、それで少し休憩が取れたらまた頑張ったりと、波のように行うことが重要なのです」

そういうと、ダーヨは部屋にあった黒板に波の図を描いた。

「まるで息をしているみたいだな」

驚いて部屋を見渡すと、なんと猫のムネマがいつの間にかいて、相談者の横にちょこんと座り、ダーヨが描いた波の図を見ていた。

「息を吸ったり吐いたり、猫も人間も、吸ってばかりじゃだめ、吐いてばかりでもだめ。やっぱり吸って吐いてと逆のことをしねえと生きられねえ。

頑張るだけでもだめだし、怠けているだけでもだめ。結局どっちも同じくらい必要だってことなんだろうな」

確かに、頑張りと脱力。どちらかだけでもだめで、両方必要な要因だ。

それにチョンサが思ったのは、呼吸も吸って吐いてと逆の行動をするが、ポイントはそれを”続けている”ことだ。吸って吐いて、また吸って吐いて。これの繰り返し、つまりやめないことが呼吸の重要な鍵である気がした。

チョンサの日記

○月○日 晴れ

今日の相談者さんの話も参考になった。ぼくにも時々、これは自分が悪いのか、それとも他人が悪いのかと線引きを引きたくなる。

自分が悪くない時は相手に改善してもらいたいと思う。でもそう明確に線を引けるところは少なくて、自分の頑張りでこれは改善できるんじゃないかと、自分の頑張りでカバーしようとする時がある。

でも別にそれは悪いことではなくて、逆にいいことだと思う。

問題なのは頑張りすぎることで、それに結果が出ない時に自分を責めてしまうこともよくないことだと思う。

そもそも自分の責任(ダーヨさんは内部環境と呼んでいた)として、その物事の改善にあたることは素晴らしい行為だと思う。ほぼ全ての人は外部環境(自分ではどうしようもできない状況)だとして、改善をあきらめてしまう。しかし勇敢にもその改善にあたろうとしていることは、賞賛に値すると思う。

ムネマさんも言っていたが、頑張りと息抜き、両方必要なんだと思う。それに続けること。その続けることについては、まず自分を責めない、攻撃しないという点が、ひどく重要だと思った。

以上

コメントを残す