3.3章 レンガ職人のコスパ

ここはタール村にある、唯一の図書館。建物には良い光が入り、周りは自然に囲まれている。

その図書館には、優しそうな館長と、肝っ玉母ちゃんのような司書のゴシカがいつもいる。近くの学校からは物静かなスイスイという女の子がよく来ていた。

今日はそんな図書館にある、一冊の本を読んでみよう。

三人のレンガ職人の話

ある男が旅をしていると、難しそうな顔をして、レンガを積み上げている職人に出会いました。

「レンガ職人さん、だいぶお辛そうな顔をしていますね。大丈夫ですか」

そう声をかけると、レンガ職人は、

「放っておいてくれ!おれはこれからずっとこのくそつまらない仕事を続けなければならないんだ。暑い日も寒い日も重いレンガを運ばなきゃいけない。おれは世界一の不幸ものさ。だから放っておいてくれ」

と叫びました。

とりつく島もないようなので、男は旅を続けました。そうすると、先程よりは穏やかな顔をしたレンガ職人に出会いました。

そのレンガ職人は

「僕はまだ幸せな方です。この仕事があるおかげで、自分と家族を養うことができている。他の場所に行ったら、食うに困るところがたくさんあります。一方自分には仕事があります。僕は幸せな方なんですよ」

と言って、また仕事に戻って行きました。

さらに旅路を進めると、立派なレンガ作りの教会が現れました。

そこに立っているレンガ職人に話を聞いてみると、こう答えてくれました。

「私は世界一の幸せ者です。こうやって、みんながお祈りができる教会を作ることができました。これもみんなと一緒に協力して、大変なレンガ作りをまっとうしたためです。道のりは非常に厳しい者でしたが、こうやってみんなに喜ばれる場所を作れて、私は幸せものです」

そう言ったレンガ職人は満足そうな笑みを浮かべるのでした。

仕事とモチベーション

図書館の館長は、この本を読み終わると、そばにあった暖かい紅茶を少し飲んだ。紅茶は先程ゴシカが淹れてくれたものだ。

良い香りと暖かい飲み物が喉を通過する。しかし館長はなにか腑に落ちないものを感じていた。

「館長、また何か考え事をしているわね」

そう言ってゴシカが近づいてきて、館長の左前にある椅子に座った。

館長はおもむろに口を開いた。

「ええ、ゴシカさん。この有名な三人のレンガ職人の話なんですがね」

「あら、有名な本じゃない。人のやる気とかモチベーションについて書かれた寓話よね」

そうですと言って、館長は続けた。

「要は何をゴールとするかで人のモチベーションは全く変わるよ、ということを言いたいのだと思います。

あとは納得感ですかね。最初に、文句ばかり言うレンガ職人が出てきますが、彼は自分が働く理由がわかっていません。生きるためにしょうがなくやっている感じがします。

二人目の男はまだましと言えるでしょう。生きるためにはこの仕事をしなくてはいけない。それを納得した上で、働いています。

最後の男はかなり前向きに仕事に取り掛かっていると言えるでしょう」

そこに、学校帰りのスイスイが口を挟んだ。

「どうして最後の人は、やる気があったんだろうね」

ゴシカはスイスイの言葉を受け、自分の主張を展開した。

「やっぱり人の役に立てるっていうことがすごく大事だったんじゃないかしら。自分がやっていることが人の役に立てるってことがわかれば、かなりモチベーションは上がると思うわ」

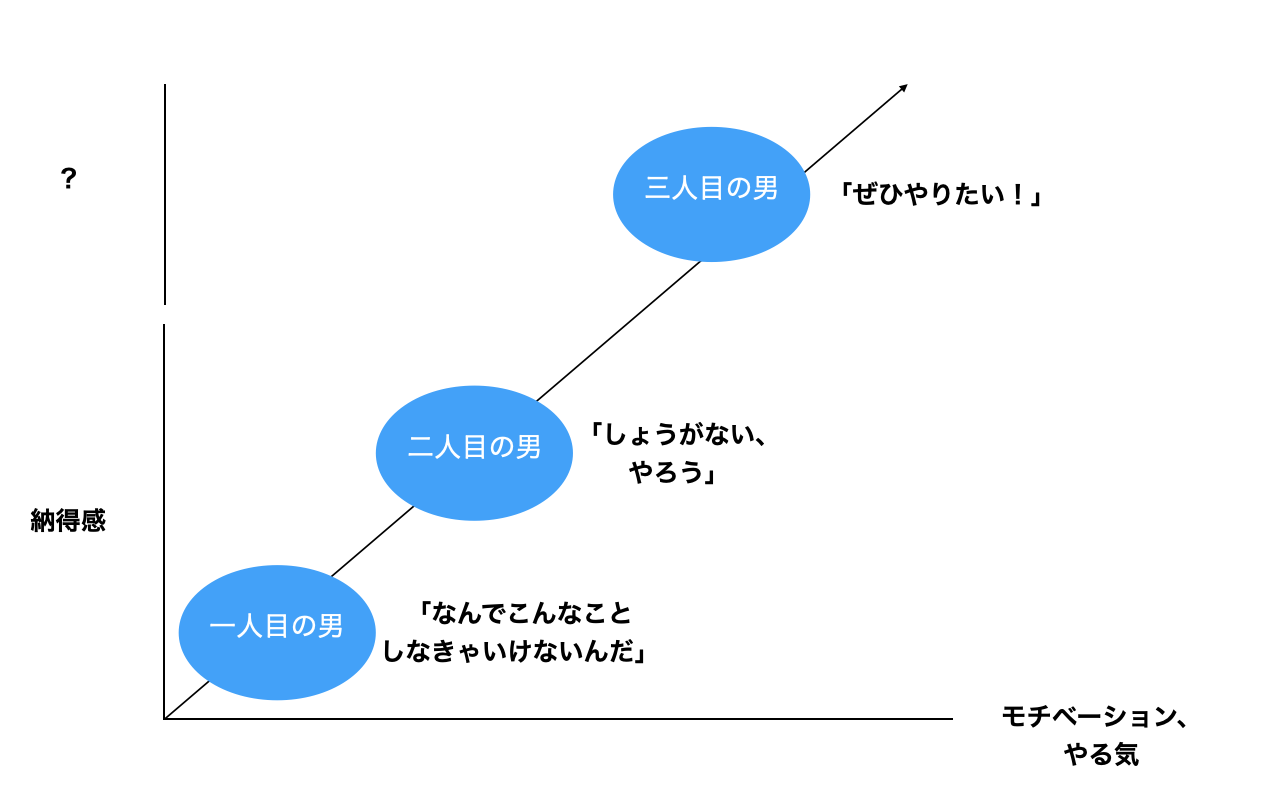

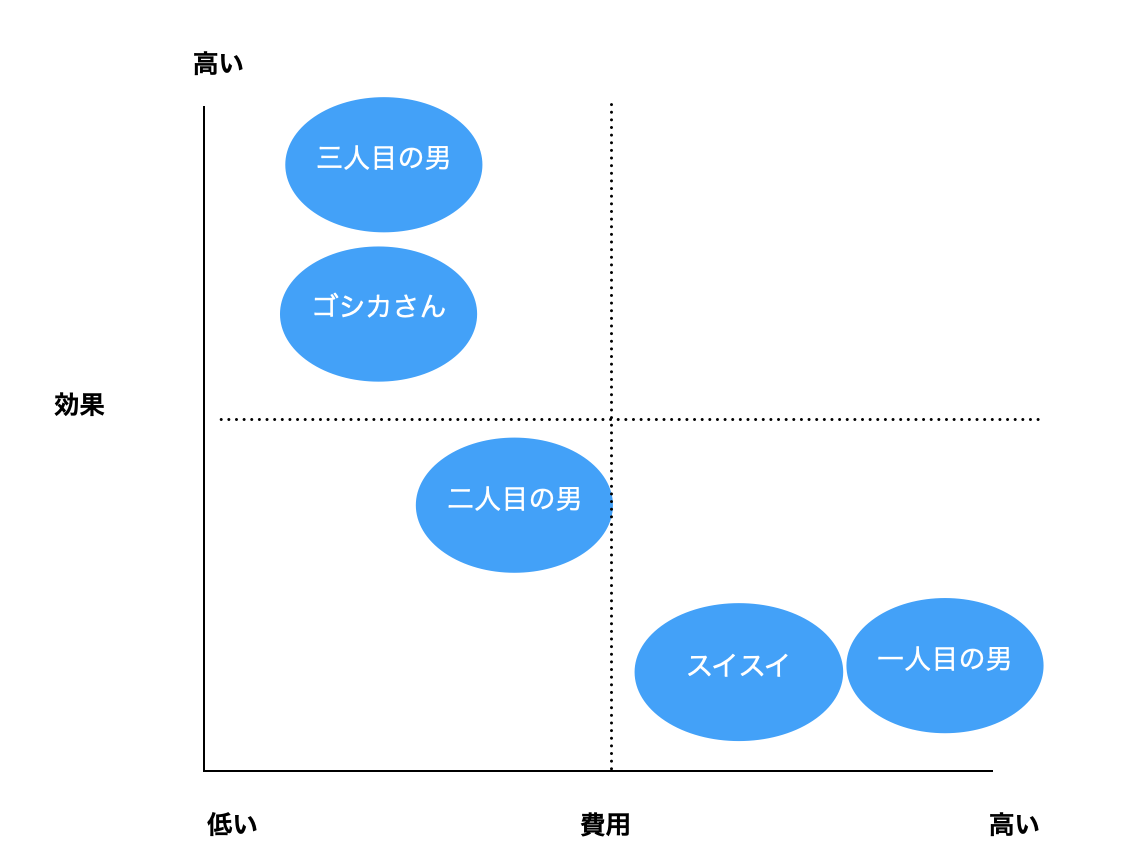

また、そうですねと言って、館長は紙に何か書き出した。書き終えるとゴシカとスイスイに見せた。それはこんな図であった。

館長はこのグラフを見せてから、話を続けた。

「自分が今やっている仕事に、意味を見出せているか。見出せておらず、納得していないと、モチベーションは低い状態です。一人目の男がそれに当たるかと思います。

自分のやっている行為に納得、いくらか渋々やっている面もあると思いますが、そういった人は二人目の男につながると思います。

そして、三人目の男ですが、これは納得しているかと言われれば、少し違う気がしています。二人目の男で十分納得していると思うのです。違う何かの要素が三人目の男にはある気がします」

このグラフを見たゴシカが発言した。

「それって、いわゆる費用対効果じゃない?」

費用と効果

言葉の意味がわからなかったスイスイは、

「ひようたいこうかってなに?」

とゴシカに聞いた。

「費用対効果って何か自分が頑張ったお返しがちゃんと来るかどうかってことね。

例えばスイスイちゃんが頑張って何時間も勉強してテストに臨んだのに、点数があんまり良くなかったらどう思う?」

それを聞いたスイスイは、

「残念だなって思う。すっごく勉強したのに、なんだか無駄になった気がして、次勉強する気が起きなくなっちゃうかも」

と答えた。それに対しゴシカは

「そうだよね、せっかく頑張ったのに結果が出ないとやる気なくなっちゃうよね。こんな感じで頑張って使った時間をここでは”費用”と言って、テストでいい点数を取れることを”効果”って呼んでいるのね。つまり自分が持っているものを使って、どれだけの効果が出たかを費用対効果って呼んでいるわけね」

と、スイスイに説明した。

館長はおずおずとゴシカに尋ねた。

「それで、なぜ三人目の男が費用対効果と関係があるのでしょうか」

質問されたゴシカは答えた。

「私の考えはこう。つまり三人目の男は辛い仕事、これが費用ね。をしてまで、教会が作れることがお釣りが来るくらいの効果が出ていると感じているのよ」

ちょっと驚いた様子で、館長はびくりと体を震わせて、話した。

「なるほど、人の役に立てることがとても効果が高いので、辛い仕事に対する費用が気にならなくなっているということですね」

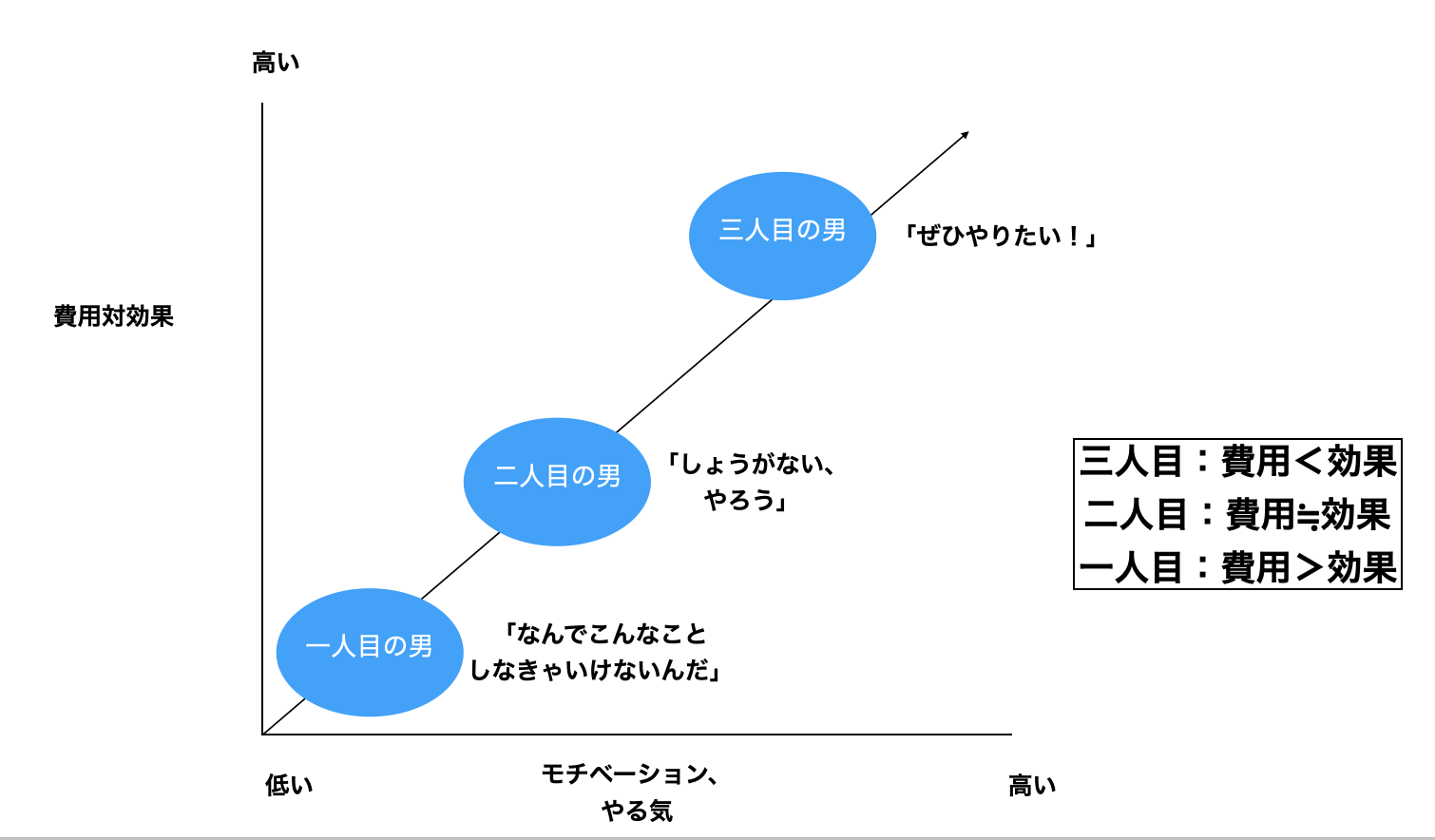

やや興奮気味な館長は先程のグラフを一部修正して、二人に見せた。

「なるほどね、いいグラフね。やっぱり費用対効果ってことなのかしらね」

問うゴシカに対し、館長は答えた。

「一つの仮説ではありますが、良い仮説ではあると思いますね。人は打算的な生き物です。どれだけ自分にメリットがあるかを敏感に察知します。

一人目の男は自分の重労働に対し、報酬が見合ってないと”決めて”しまっていた。

二人目の男は労働と報酬が大体一致している、もしくは報酬の方が少し上くらいに感じていそうですね。

三人目の男は人の役に立てるその喜びが大きすぎて、労働を苦ではなくなってしまっています」

「どういうふうにお仕事を見ているかってことで、人によってこれだけ違うんだね」

スイスイは驚いた様子で独り言を言った。その言葉を受け取った館長はこう答えた。

「びっくりですよね、スイスイさん。仕事や労働は肉体を使ったり、人との交渉ごとにはストレスを伴うものですので、決して楽しいことばかりではありません。しかしその支払った”費用”に対し、どれだけの効果、報酬が出るかで、人間のやる気が違ってくるように思えます」

ただそこでゴシカがあることを投げかけた。

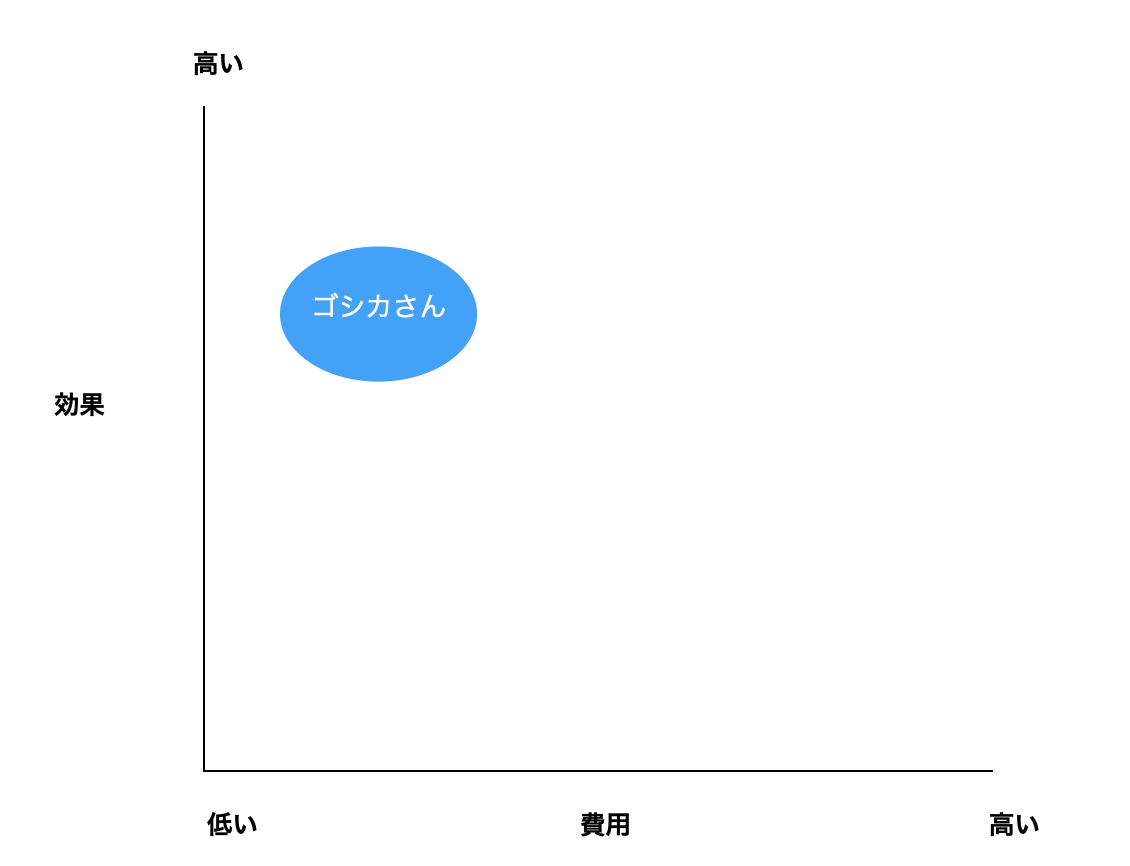

「でもさ、館長。私、この図書館で働くこと、好きよ。みんないい人ばかりだし、私本好きだし、本を整理するのも嫌いじゃない。これってこのグラフでいうと、どの辺に当たるのかしら」

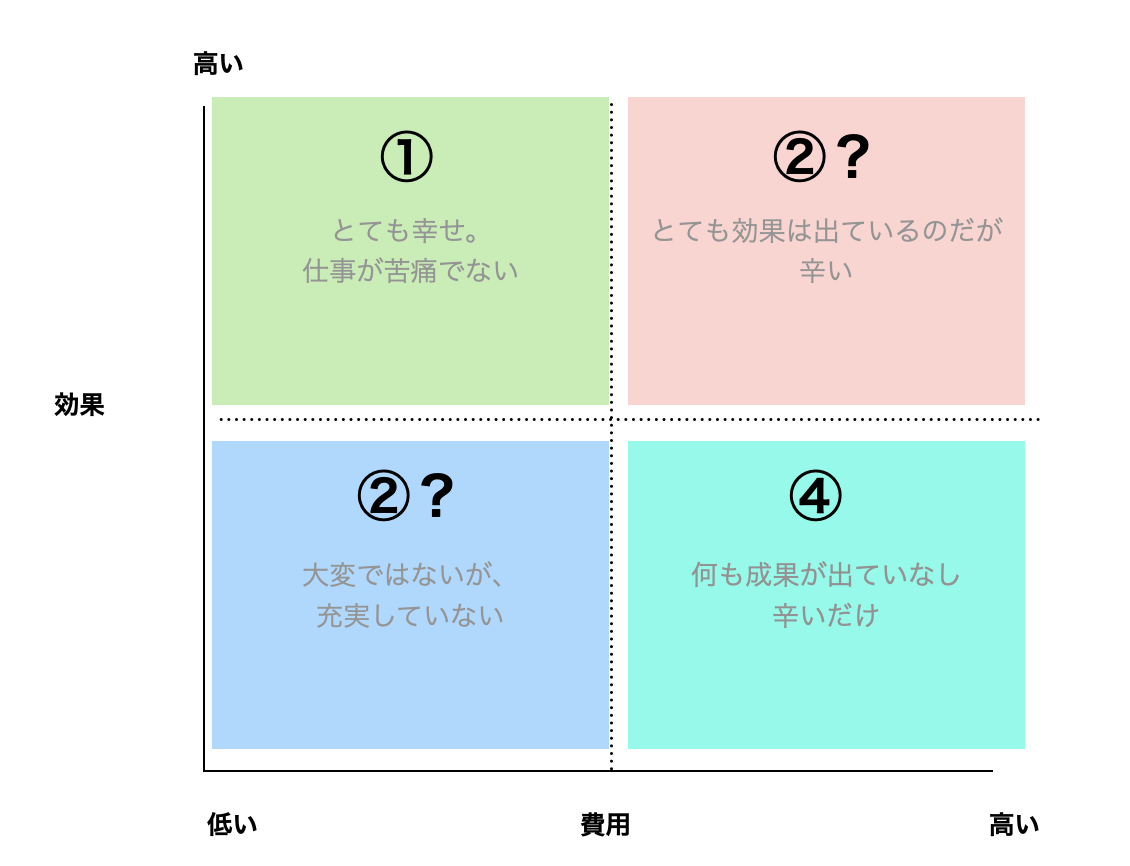

それは多分、と言って、館長は新しいグラフを書いて、ゴシカに見せた。

「ゴシカさんは嬉しいことに、ここで働くことをそこまで苦に思ってないということだと思います。だから”費用”は低いんですね。一方好きな本に触れられたり、来館されるお客さまとのコミュニケーションを楽しんでおられる。だから”効果”は高い。この左上のゾーンにいると幸福感を感じられるかもしれません」

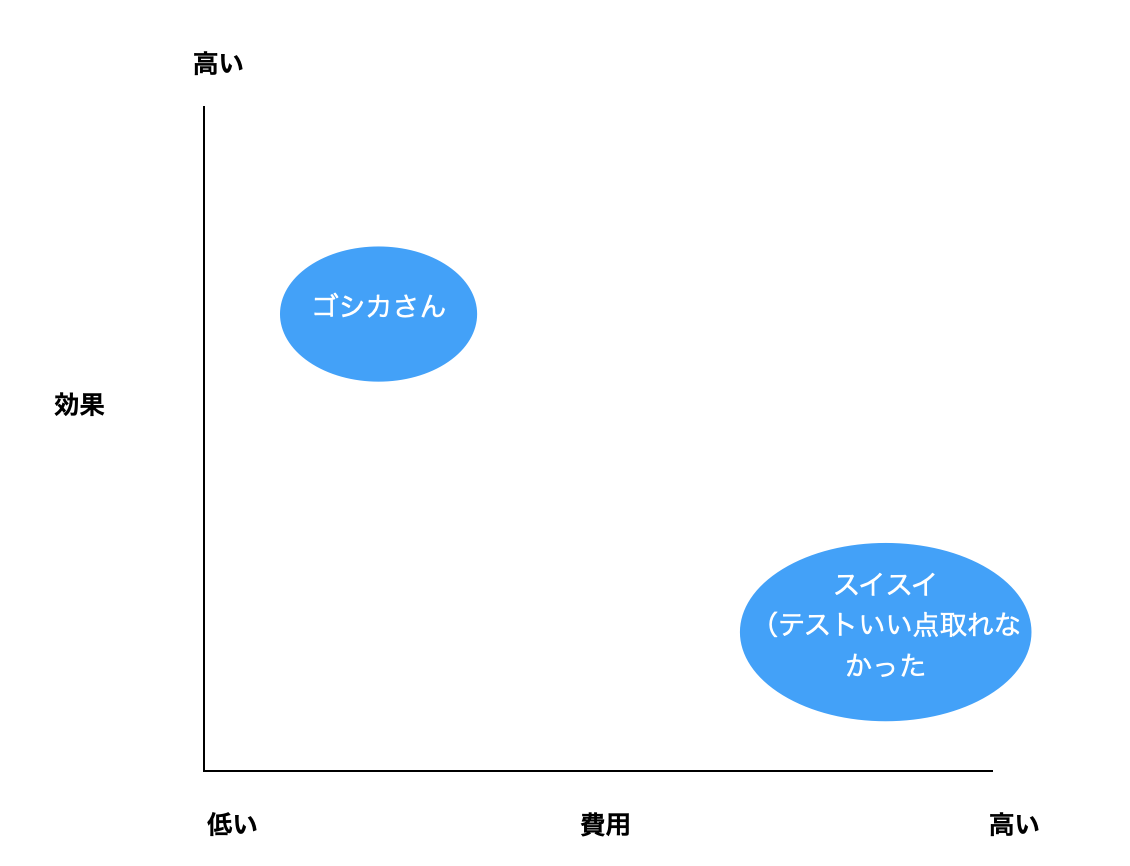

スイスイは自分のかばんから鉛筆を取り出して、書き足した。

「私が頑張ったのにテストでいい点数を取れなかったら、ここになるのかな」

館長は答えた。

「そうですね、せっかく頑張ったのにいい点を取れなかったら、ここになりそうですね。おまけにレンガ職人もここに入れてみましょう」

そう言って、館長はグラフに色々と書き足してみた。

「そしてもしかすると、幸福度はこの順番で決まるのかもしれません」

「一番幸せなのは費用が少なく、効果が高い左上のゾーンでしょう。三人目の男やゴシカさんがこれに当たります。

今回は例で出ませんでしたが、右上の、効果は出ているが支払う費用も高いので大変だというパターンですね。これは仕事が高給だが、激務の仕事をしている人などが当てはまるのではないでしょうか。

そして下の段の左ですね。費用も少なく効果も低い。ここもなかなかモチベーションは上がらなそうです。右上と左下、どちらがまだ良いか、これは個人差が出るところでしょうね。

そして一番モチベーションが低くなるのは右下。費用ばかりが高く効果が出ていない。」

ゴシカが納得の行った顔で言った。

「すごくわかりやすい。この図は人のモチベーションを説明しているのね」

館長はうなづきこう言った。

「はい、やはり幸せになるためには左上、つまり自分があまり辛くないのに報酬が多いところに行くべきなのでしょう。報酬というのはお金の面だけでなく、人から感謝されるとかそういった対人関係も含むのでしょうね」

スイスイは警鐘を鳴らすかのように、少しつぶやいた。

「なんだか頑張っていると、いい気持ちになっちゃうから気をつけないといけないよね。右の方に行きがちだから気をつけないとね」

ゴシカはそう言ったスイスイに対し、話した。

「別に頑張ること自体は悪いことじゃないけどね。右上の②は悪くないと私は思うの。頑張って成果を出さなきゃいけない時はあるものね。でもずっと②はしんどいっていうのは私も賛成。そもそも私頑張るの苦手だし」

そう言って、ゴシカはおどけ顔をした。

館長は「今週のおすすめコーナー」に三人のレンガ職人の本を置いた。少し前に「アリとキリギリス」を自分で書き直し、それを本にしたものを置いていたが、それの代わりにこの本を置いた。

そして今日三人で話したこのグラフや図たちも参考に、その側にそっと置いたのであった。

以上

コメントを残す